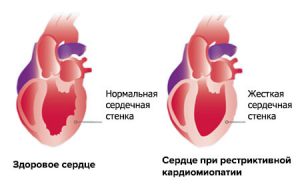

Рестриктивная кардиомиопатия – самый редкий подвид кардиомиопатии, когда развивается диастолическая дисфункция миокарда, при которой стенки желудочка создают препятствие для заполнения его полости. Интересно! По примерным статистическим подсчетам, из всех случаев заболеваемости кардиомиопатии, только 5 процентов припадают на РК. При этом основной группой риска являются малыши, дети подросткового возраста и молодые мужчины.

Рестриктивная кардиомиопатия

Данную патологию диагностируют в редких случаях, она развивается на основе заболеваний сердечно-сосудистой системы инфильтративного или системного типа. Прогрессирование рестриктивной кардиомиопатии происходит по причине повышения эластичности жёсткости желудочков, которая практически полностью прекращает поступление крови. Как результат, вторая половина диастолы возрастает в объёме, и нарушается баланс давления в желудочках. Этот дисбаланс и лежит в основе развития недуга.

Этиологию заболевания изучили не до конца, но нет прямой связи с вирусными инфекциями в организме. При этом велика вероятность наличия наследственного фактора. Именно поэтому в процессе диагностики доктор в обязательном порядке спрашивает о том, не было ли в семейной истории случаев заболевания РКМП. К основным причинам образования патологии относят:

- склеродермию (характеризуется увеличением плотности кожных покровов, мышечных структур, суставов и внутренних органов),

- амилоидозу,

- гемохроматозу (нарушения выработки железа в организме),

- карциноидную болезнь сердца (небольшая опухоль поражает эндокард),

- радиационное поражение органа (если организм подвергается негативному воздействию гамма-излучения),

- медикаментозное поражение (длительный приём некоторых препаратов, спровоцировавших побочные эффекты),

- опухоль, причем новообразование может иметь как злокачественную, так и доброкачественную природу.

Поражается левый желудочек, размеры сердечной мышцы не меняются, не наблюдается и гипертрофия. Основной фактор – сбой в кровотоке.

Специалисты выделяют три основных этапа поражения миокарда.

- Некротический через эозинофильную инфильтрацию мышцы сердца.

- Тромботический через утолщение эндокарда из-за фибриноидного изменения отдельных артерий.

- Фиброз с заметным утолщением соединительных и тканных элементов эндокарда.

Особенности проводимой терапии напрямую зависят от этапа болезни и желаемого клинического результата.

Разные формы болезни

Увеличение количества пациентов с серьезными нарушениями в работе сердца, в том числе, страдающих от РКМП, стимулирует ученых изучать проблему глубже в поисках изначальных причин недуга. На основании результатов многочисленных исследований разработана классификация, согласно которой заболевание может иметь, в зависимости от первопричины, две основные формы:

- Идиопатическую, то есть невыясненной этиологии – её также называют первичной, при этом известно два вида такой рестриктивной кардиомиопатии. Фибропластический эндокардин Лефлера, который также называют эндомиокардиальной болезнью, характеризуется патологически высокими показателями выработки особых белых кровяных клеток (эозинофилов). У таких больных наблюдается аномально большая плотность мышечных тканей и внутренних сердечных камер. Другим проявлением недуга может быть эндомиокардиальный фиброз, при котором клеточная структура отделов сердца и мышц не меняется. Преимущественно, РКМП без эозинофилии встречается у грудничков.

Интересно! Наиболее часто от эндомиокардиального фиброза болеют дети в Уганде, Нигерии и Кении, тогда как на территории Европейского союза малышей с таким диагнозом чрезвычайно мало.

- Вторичную, которая развивается в результате системных сбоев в работе организма, например, саркоидозе, когда в органах формируются уплотнения, сдавливающие ткани, а также амилоидозе, когда образуется переизбыток особого комплекса углевода и белка.

Механизм развития болезни может сильно варьироваться в зависимости от этиологии, поэтому кардиологи настоятельно рекомендуют обращаться в больницу и делать обследование при малейших подозрениях на РК.

Клиническая картина недуга

Патология проявляется следующими симптомами:

- одышкой/учащённым дыханием. На ранних стадиях она появляется во время сильных нагрузок, позже – при незначительных усилиях и даже в состоянии покоя,

- усталостью,

- отёчностью ног,

- чувством тяжести в верхней части живота из-за увеличенной печени,

- аритмичностью сердцебиения,

- временными помрачениями и даже потерей сознания – нарушается проводимость электроимпульса по сердечной мышце.

Симптомы рестриктивной кардиомиопатии у детей

Рестриктивная кардиомиопатия у детей проявляется через следующие симптомы:

- чувство слабости,

- кашель,

- увеличение размеров живота,

- отёчность верхней части туловища.

Болезнь на протяжении длительного времени развивается субклинически. Диагностируют её из-за появления признаков сердечной недостаточности, прогрессирующей очень быстро. Бывают ситуации, когда проявления РК путают с признаками других заболеваний, обращаясь к врачу другого профиля.

Важно! Поскольку заболевание относят к редкому типу недуга, то диагностируют его на ранних стадиях нечасто. Потому родителям необходимо в регулярном порядке приводить детей на медосмотр и приём к врачу при первых необычных жалобах ребёнка.

Основные способы диагностики

Диагноз «рестриктивная кардиомиопатия» (РКМП) может быть поставлен доктором только после анализа всех результатов исследований:

- Анамнез семьи (наличия генетической предрасположенности) – врач выясняет не только то, болел ли кто-то из родственников, но и не был ли РК диагностирован ранее.

- Жалобы пациента – внимание обращают на то, как давно появились первые проявления болезни (нехватка дыхания, тяжесть с правой стороны живота и т.д.), насколько интенсивными они были, и не ухудшается ли самочувствие со временем. Кроме того, доктор обязательно спрашивает об определенных обстоятельствах жизни пациента, в частности, не страдал ли он от онкологии и не подвергался ли воздействию каких-либо токсинов. Поводом для беспокойства являются также всевозможные нарушения метаболизма.

- Первичный осмотр – во время проведения физикального осмотра кардиолог оценивает цвет кожи, выявляет отеки нижних конечностей и прощупывает печень, чтобы понять, не увеличена ли она. О наличии сбоев в работе сердечно-сосудистой системы могут говорить переполненные кровью вены в области шеи. У некоторых пациентов фиксируются застойные явления в легких (в нижних отделах), при этом давление, как правило, находится в пределах нормы или немного понижено. В размерах сердца не выявляют никаких изменений, а вот при выслушивании у больных с поврежденными клапанами выявляют шумы.

- Общий анализ мочи и крови – в подавляющем большинстве случаев у людей, страдающих РКМП, определяют повышенный уровень эозинофилов. Иногда могут наблюдаться завышенные показатели СОЭ, а при вторичной форме недуга результаты показывают отклонения, характерные для изначального заболевания. Для примера – если организм борется со злокачественной опухолью, то обнаруживается низкий уровень гемоглобина (анемия), а наличие белка в моче свидетельствует о наличии амилоидоза.

- Биохимический анализ крови – проводится для установления показателей холестерина, уровня сахара, мочевой кислоты, креатинина и т.д. Задача данного исследования – выявить дополнительные повреждения, в частности, когда анализ показывает чрезмерно высокие показатели выработки печеночных ферментов, это значит наличие серьезных проблем с кровоснабжением печени.

- Анализ крови на активность выработки организмом антител – особых белков, функция которых заключается в уничтожении чужеродных веществ.

- Определение скорости свертываемости крови – развернутая коагулограмма дает возможность оценить, нет ли в крови тех или иных продуктов распада тромбов (у нормального человека они отсутствуют), а также понять, нет ли риска их образования. Чем выше показатели свертываемости, тем больше опасности формирования сгустков крови на стенках сосудов.

- Электрокардиограмма и суточное мониторирование , дневной мониторинг показан как на этапе диагностики, так и во время лечения рестриктивной кардиомиопатии. В первом случае он необходим, чтобы выявить внутрисердечные блокады и аритмические проявления, а во втором – для оценки степени эффективности проводимых лечебных мероприятий.

- ЭхоКГ и фонокардиограмма – у больных с РКМП могут обнаруживаться нарушения в работе клапанов и шумы в сердце, вызванные аномальным уплотнением внутренней оболочки миокарда. В свою очередь, благодаря эхокардиографии можно найти пороки и определить наличие и локализацию тромбов.

- Рентгеновское исследование груди – дает представление о размерах, границах и расположении сердца, а также помогает понять, нет ли застоя крови в легких.

- Радионуклидная вентрикулография – в организм больного вводят специальное средство (радиоактивный контраст), после чего отслеживают его перемещение по системе кровоснабжения. Преимущественно, толщина стенок у больных с рестриктивной кардиомиопатией не выходит за пределы нормы, так же, как и сократительная способность сердца. Однако могут наблюдаться тромбы в верхней части левого желудочка.

- КТ, МРТ и СКТ (спиральная компьютерная томография) – предоставляют максимально точную картину состояния больного, в частности, размеров и структуры сердца и легких.

- Катетеризации и эндомиокардиальной биопсии (назначаются в особо сложных случаях). Характерным для РКМП является небольшое увеличение давления наполнения желудочков в конечной и средней части диастолы, а также обратное перемещение крови через одно из предсердно-желудочковых отверстий. Катетеризация не позволяет поставить точный диагноз, однако необходима для безопасного взятия биоматериала, если никаким иным способом определить болезнь не удается.

При обследовании учитывают многие факторы, поскольку данное заболевание требует особо тщательного диагностирования.

Болезнь протекает медленно и бессимптомно длительное время. При декомпенсации сердечной деятельности болезнь начинает прогрессировать. У детей хроническая форма патологии проявляется через отставание в физическом развитии.

Оптимальные методы терапии

Лечение рестриктивной кардиомиопатии включает следующее:

- борьбу с сердечной недостаточностью,

- сбалансированное питание с уменьшением употребления соли,

- персонально подобранных физических нагрузок.

Медикаментозная терапия включает приём определённых групп медпрепаратов, часто это комплексное лечение:

- ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, которые замедляют развитие хронической сердечной недостаточности, служат защитой сердцу, сосудам, почкам, регулируют кровеносное давление,

- антагонистов рецепторов к ангиотензину, которые назначают при непереносимости первой группы или в комбинации с ней,

- бета-адреноблокаторов для контроля давления и частоты сокращений сердца, они имеют противоаритмический эффект. Для пациента с хронической недостаточность данные медпрепараты назначают совместно с первой группой,

- антагонистов – мочегонные препараты, которые задерживают калий в организме. Их назначают в случае яркой сердечной недостаточности,

- диуретиков для выведения избытка жидкости и соли,

- гликозидов для повышения силы сердца и снижения его способности к сокращению,

- препаратов для профилактики и лечения тромбов,

- антикоагулянтов, которые уменьшают свёртываемость крови.

Хирургическое лечение рестриктивной кардиомиопатии

Способов терапии достаточно много. Все они подбираются индивидуально для каждого пациента, учитывая степень тяжести болезни и особенности организма.

Хирургические методы лечения применяют, если лекарственная терапия не принесла результатов. Среди оптимальных способов:

- удаление доли утолщённой внутренней оболочки сердца для восстановления нарушенной его способности к расслаблению,

- протезирование сердечных клапанов,

- имплантация кардиостимулятора для нормализации проводимости электроимпульсов.

Трансплантацию сердца не проводят, поскольку со временем начинается рецидив.

Как и с другими сердечными недугами, данная болезнь требует своевременной и рациональной терапии. Только так положительный прогноз имеет достаточно высокий процент.

Вероятные осложнения

Учитывая изначальную серьезность патологии, понятно, что если больному не обеспечить специализированное и своевременное лечение, то могут развиться осложнения. Наиболее часто встречающимся последствием считается ХСН (хроническая сердечная недостаточность), при которой происходит накопление в организме избыточной жидкости из-за сбоя кровоснабжения всех систем. Также заболевание может провоцировать:

- учащенное или замедленное сердцебиение,

- сбой проводимости электрического импульса внутри миокарда – при таком осложнении сердце может бить то часто, то редко, иногда замирая,

- образование тромбов на стенках внутрисердечных сосудов – тромбоэмболия опасна тем, что в любой момент сгусток крови может открепиться и перекрыть поток крови через артерию, что спровоцирует кислородное голодание и нарушение кровотока.

Очевидно, что РКМП – одна из наиболее непредсказуемых и чреватых серьезными последствиями болезней. Вместе с тем, практика показывает, что шансы на улучшение самочувствия есть и зависят они от таких факторов как:

- оперативность обращения к доктору – если не откладывать визит к врачу, то справиться с болезнью будет гораздо проще,

- правильность постановки диагноза – в связи с многообразием проявления патологии, на раннем этапе установить диагноз сложно, но именно это может помочь пациенту вовремя получить необходимую врачебную помощь,

- степень тяжести и форма патологии – сложнее всего поддаются лечебному воздействию больные с первичной РКМП в последней стадии, однако существуют эффективные средства оптимизации их состояния и купирования симптомов,

- адекватная терапия – как уже говорилось, лечить этот вид кардиомиопатии можно и нужно, но, чтобы получить квалифицированное лечение, есть смысл обращаться в проверенные медицинские кардиоцентры, лучшие из которых находятся в Израиле,

- возраст пациента – в преклонном возрасте организм ослаблен естественными процессами старения, поэтому дополнительно больным требуются средства для стимуляции механизмов регенерации (тяжело болезнь протекает и в детском возрасте),

- общее самочувствие и наличие других болезней (в том числе и не связанных с сердечно-сосудистой системой) – некоторые патологии и индивидуальные реакции организма могут ограничивать выбор препаратов и методов лечения, поэтому к назначению терапии кардиологи подходят строго индивидуально.

В отличие от других недугов сердечно-сосудистой системы для РКМП на сегодняшний день не разработано каких-то специальных профилактических мероприятий. Это связано с неодинаковой клинической картиной и обилием факторов, способных повлиять на состояние пациента. Вместе с тем, существует возможность уменьшения опасности развития заболевания во вторичной форме. Речь идет о профилактике и эффективном лечении тех патологий, которые её вызывают (амилоидоза, гемохроматоза, саркоидоза и т.д.). Положительных результатов в плане раннего диагностирования патологии дает проведение ежегодной диспансеризации населения.